はじめに

スクワットで強化できる筋肉として代表的なのは大殿筋、大腿四頭筋、ハムストリングス。

その他にもふくらはぎの下腿三頭筋もある程度は強化できますが、内転筋となると話しは別。

内転筋も使いますが

オーソドックスなスクワットではそれほど大きな負荷はかかりません。

下記のように両足の幅を広くしたワイドスタンスで行うスクワットのこと。

本記事では、

- ワイドスクワットで内転筋を鍛えるポイント

- ワイドスクワット以外にも効果的な内転筋の強化法

について紹介します。

最低限しっておきたい内転筋について基本的な知識

内転だけではなく外転についても理解しておこう

身近な例をあげるとサッカーのシュート。

できる限り強いシュートになればなるほど上記のように蹴った後、両脚には内転の動きが現れます。

一方、

身近な例をあげるとダンス。

下記のような両腕、両脚の外転はダンスではよく見られる動きの一つ。

ちなみに手も足も地面から離れていようがいまいが、

- 身体の中心に近づけば内転

- 身体の中心から横方向に遠ざかれば外転

内転筋のトレーニング法は大きく分けて3つ

簡単にいえば両脚を内転させることで内転筋に力を入れるエクササイズのこと。

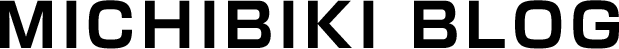

レッグマジックを例にすれば下記のように両脚を横に広げて外転させた状態から内転させることで内転筋のトレーニングになります。

プランクといえば下記のように適切な姿勢のキープを目的とした体幹トレーニングの一つですが、

バランスボールを利用することで内転筋の力で姿勢をキープする必要性が強くなります。

内転筋にかかる負荷は大きくなりますが、注意点はオーソドックスなプランクとほぼ同じ。

やり方の詳細は後述します。

スクワットは最も代表的な方法と言っても過言ではありません。

しゃがんだ姿勢になると上記の通りつま先と膝が外側を向いているのがわかります。

これは太ももが外転しているから。

スクワットでしゃがむ動作では股関節が屈曲、外転、外旋の動きをします。

ここでいう伸ばされるはストレッチではありません。

それは↓↓

内転筋の強化にワイドスクワットがすすめられる理由

伸張性収縮(エキセントリック収縮)

伸張性収縮とは筋肉が伸ばされながらも力を入れてる状態のこと。

ワイドスクワットでは外転を強調しながらしゃがんでいくことで

内転筋が伸張性収縮します。

伸張性収縮で発揮する力が一番大きい

トレーニング効果を上げるなら以下の筋肉の収縮について理解しておくと必ず役に立ちます。

- 短縮性収縮

- 等尺性収縮

- 伸張性収縮

それぞれの作用については以下の通りです。

- 短縮性収縮は文字通り筋肉の長さを縮めながら力を発揮している状態

- 等尺性収縮は筋肉の長さが変わらずに力を発揮している状態

- 伸張性収縮は筋肉の長さが伸びながら力を発揮している状態

スクワット中の大腿四頭筋とハムストリングスの活動に注目するなら

一番深くしゃがんだ状態から立ち上がるときにどちらも短縮性収縮しています。

一番深くしゃがんだ状態を数秒間キープするとしたらその数秒間はどちらも等尺性収縮しています。

スタート姿勢から一番深くしゃがむ過程でどちらも伸張性収縮をしています。

そして、特筆すべきポイントは

スクワット動作に近い具体例をあげると、

イスに座ったり、立ち上がったりするときの大腿四頭筋とハムストリングス

- イスに座った状態から立ち上がるときにどちらも短縮性収縮する

- イスに座る直前で動きをとめてキープすればどちらも等尺性収縮する

- 立った姿勢からイスにゆっくり座ればどちらも伸張性収縮する

この3つの中で最も楽にできるのが3つ目の伸張性収縮です。

気軽にできるのでピンとこない人は実際に試してみましょう。

つまり、

ワイドスクワットの注意点

内転筋が硬いとフォームを崩す

ワイドスクワットでは普通のスクワットよりも内転筋が強く伸張性収縮する。

これは前述の通りで、より重要なのはフォームを崩さないこと。

フォームを崩しやすい特徴の一つとして典型的なのは内転筋やハムストリングスの柔軟性の低い人です。

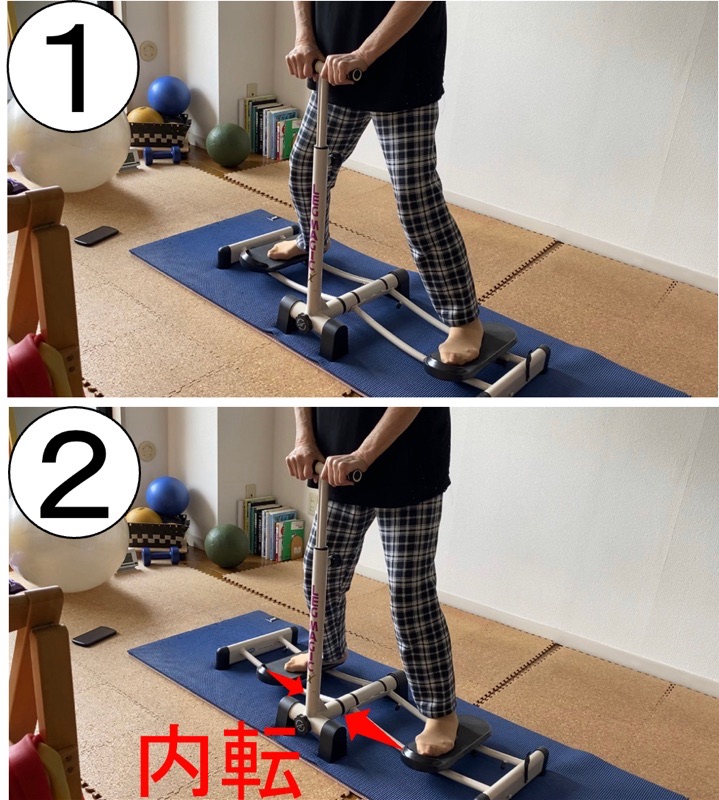

このような場合、しゃがむにつれて骨盤が後傾していき、なおかつ膝が前方に動いたり内側に入りやすくなります。ちょうど下記のようなかんじです。

骨盤が後傾し、膝が前方に動けば内転筋やハムストリングスではなく腰の筋膜や大腿四頭筋が過剰な伸張性収縮を強いられることになります。最悪の場合、腰の筋膜が炎症したり膝関節の靱帯を痛めることもあります。また、膝が内側に入ることで膝の靭帯だけではなく半月板を痛めることもあります。

これは内転筋やハムストリングスの強化にならないだけではなく膝や腰のケガにもつながるので絶対に避けなくてはなりません。

ワイドスタンスの幅を決める基準

ワイドスクワットを行う上で問題になるのが

初心者ほど疑問に思うでしょう。

結論からいって万人に共通する幅はありません。

なぜなら、柔軟性や筋力はもちろん骨格の形状には個人差があるから。

ある人にはよくても別の人には合わない。

では何を基準にすればいいのか?

それは以下3点。

- 背骨のS字と骨盤の前傾をキープ

- 膝とつま先を外向きにキープ

- しゃがむスピードをコントロールする

極論をいえばこの3つを崩さずにやれるなら、いくらスタンスを広げてもかまいません。

適切なフォームで行われるスクワットでは内転筋やハムストリングスなど下半身の筋肉が伸張性収縮することでスピードをコントロールすることになります。

これはワイドスクワットも同じ。

内転筋の硬い人向けアプローチ

こちらの動画では初心者向けにオーソドックスなスタンスで行うスクワットのやり方を解説しています。

ワイドスクワットではフォームが崩れる人はまずは普通のスクワットを適切な動作で行えるようにしましょう。

オーソドックスなスクワットを適切なフォームで行えるようになった段階で徐々にスタンスを広げてワイドスクワットに近づけていきましょう。

スタンスを広げる基準はもちろん前述でも紹介した以下3点です。

- 背骨のS字と骨盤の前傾をキープ

- 膝とつま先を外向きにキープ

- しゃがむスピードをコントロールする

歩きながら内転筋を使うためのプロセス

歩行と内転筋の関係

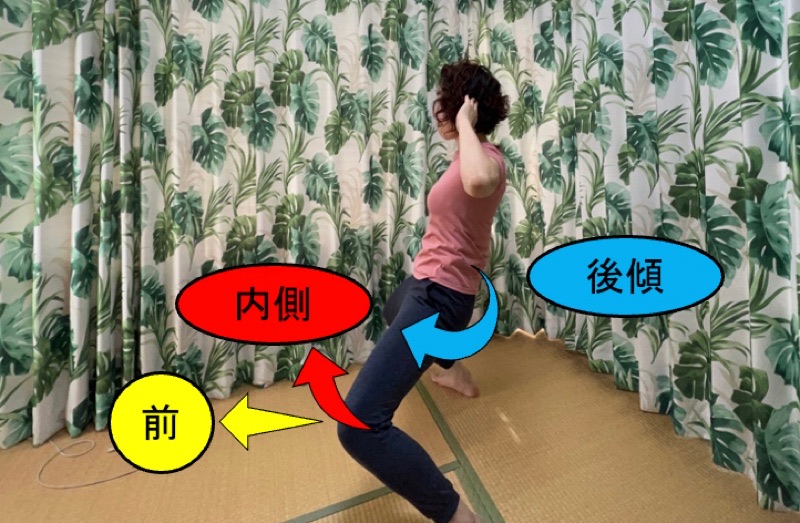

- 大内転筋

- 小内転筋

- 長内転筋

- 短内転筋

- 薄筋

- 恥骨筋

上記1〜6は股関節を内転させる作用を有する筋肉です。

一般的にいわれる内転筋とは上記1〜6(内転筋群)の俗称といえます。

そして全ての内転筋には股関節を内転させる以外の作用もあります。

その作用とは股関節の屈曲、伸展、外旋

中でも屈曲と伸展は歩行でメインになる股関節の動きです。

さらに注目したいのが、

全ての内転筋は股関節が20°伸展した姿勢から屈曲させる際に使われる。

つまり、股関節の屈曲は歩行で内転筋群を使うのに特に重要。

端的にいえば、正しい姿勢で歩けば足が後方から前方に体重移動する(伸展→屈曲)際に内転筋もしっかり使える!

ということです。

では正しく歩くには何をするべきか?

足底アーチの役割をフル活用する

足底アーチとは

内転筋を使っていると感じながら歩くにはコツがあります。そのコツは足底アーチの機能をフル活用すること。

足底アーチとは以下の総称です。

- 内側縦アーチ(いわゆる土踏まず)

- 外側縦アーチ

- 横アーチ

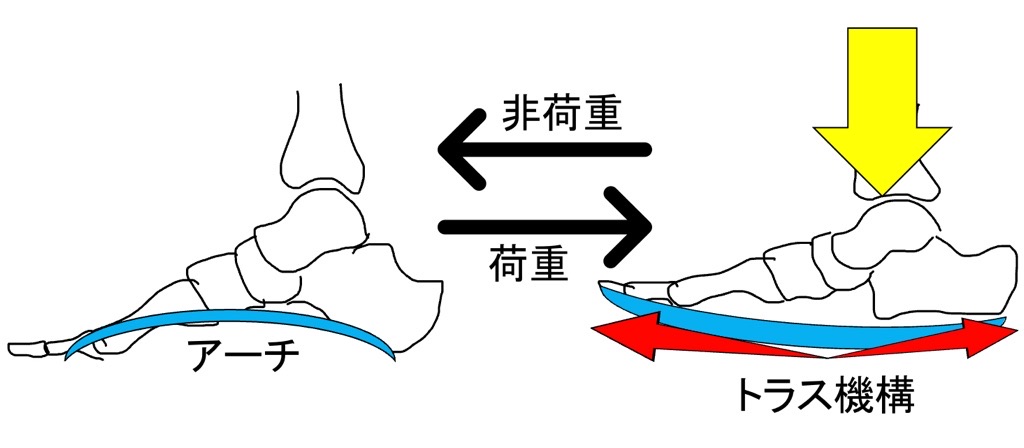

そして、足底アーチの機能を発揮するには、トラス構造によるメカニズムとウィンドラス機構を理解しておくべきです。

足底アーチのトラス構造と機構

一般的なトラス構造とは建築に用いられる構造形式のこと。

身近な例としてはドーム型多目的ホールの大きな空間や長い橋梁の架構(フレーム)に利用されています。

いずれも耐震性に優れ強度のある安定した構造なのは容易にイメージできますがそれもトラス構造のなせる技。

では、足底アーチのトラス構造、トラス機構とは?

歩行でいえば足が地面に接地するときにトラス機構が発揮され、それにより地面からの衝撃を吸収・分散させることができます。

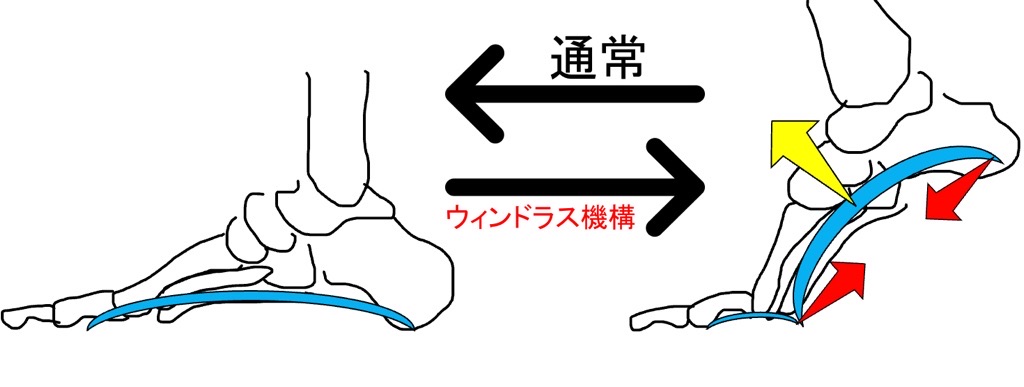

足底アーチのウィンドラス機構

ウィンドラス機構の身近な例としては釣り竿のリールがあります。

魚がかかると糸のテンションが張ってリールを巻き上げますが、この巻き上げるためのリールがまさにウィンドラス機構です。

足底アーチでいえば、下記のように足趾(足のゆび)を反ることで足底腱膜が引っ張られ、次いで巻き上げ作用により足底腱膜は縮もうとします。(ウィンドラス機構)

地面を蹴る際には足底腱膜の巻き上げにより歩く動作の推進力がサポートされます。

これらのアーチ構造を十分に機能させるには足趾だけではなく足関節(足首)を支えている筋肉の働きも重要です。

次項ではこれらの筋肉を機能的に強化するトレーニングを紹介します。

足底アーチを機能させるための3つのアプローチ

足底アーチを機能させるにはまずは以下の2つにアプローチします。

- 足趾を開く

- 足趾を曲げる

詳しいやり方は上記の動画を参照してください。

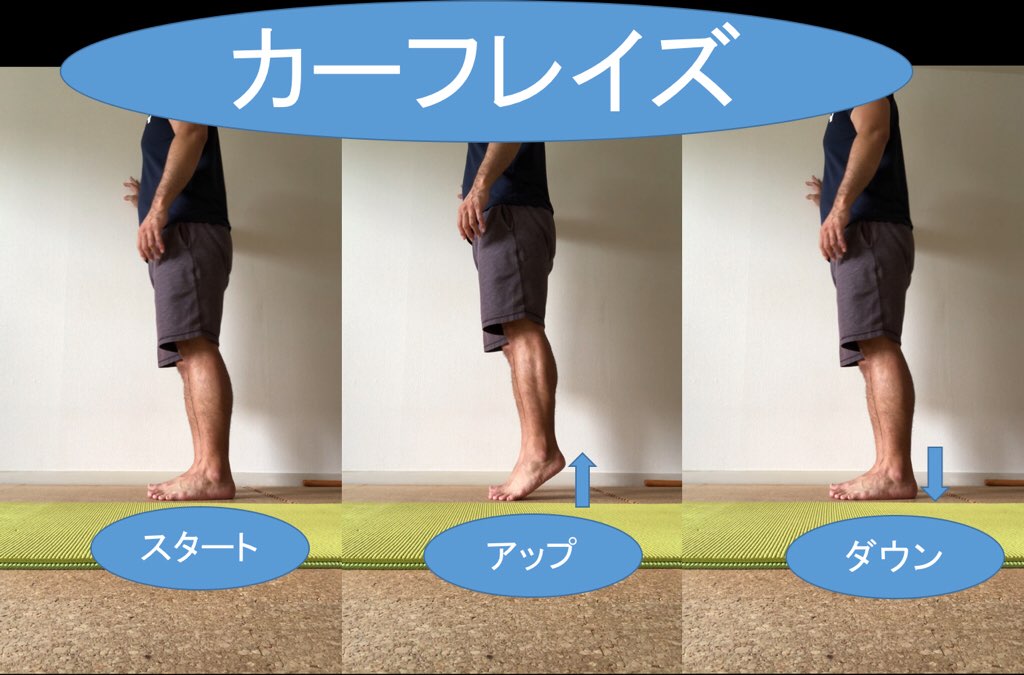

そして、足趾が動くようになったらカーフレイズで下腿の筋肉を強化します。

カーフレイズとは下記のようにつま先立ちを繰り返すトレーニング。

ただし、やみくもに繰り返すのはダメ。

前述の

- 足趾を開く

- 足趾を曲げる

この2つが反映されている必要があります。

つまり、

- 足趾を開く

- 足趾を曲げる

- カーフレイズ

3つの トレーニングは相互に関係していることになります。

カーフレイズを応用して歩く

足底アーチを機能させるトレーニングで最後に紹介したカーフレイズには重要なポイントがあります。なぜなら、このときに足底アーチにはウィンドラス機構という働きが起こり、それにより歩く動作の推進力をサポートするからです。

カーフレイズほどかかとを浮かす必要はありませんが、このウィンドラス機構を意識しながら歩くことで足底アーチが機能した歩き方になります。

そして、ここまでできれば歩きながら内転筋を強化することも可能です!

ワイドスクワットに次ぐ内転筋の強化法について

プランクの応用-その1

一般的には腹圧を高めるトレーニングとして行われるプランクですが、腹圧に問題がなければ応用編にトライできます。

その一つがバランスボールを両足で挟んで姿勢をキープするプランク。

適切な姿勢をキープするには腹圧が必須ですが、内転筋を十分に使えれば腹圧を高めやすくなります。

やり方

- 肘の曲げ過ぎに注意、角度は90度を目安に

- 30秒を目安にキープ

- 姿勢が崩れる場合はフォームを保てる範囲内で

プランクの応用-その2

もう一つはサイドプランクの応用。

上記のようにイスを両足で挟んだ姿勢をキープします。

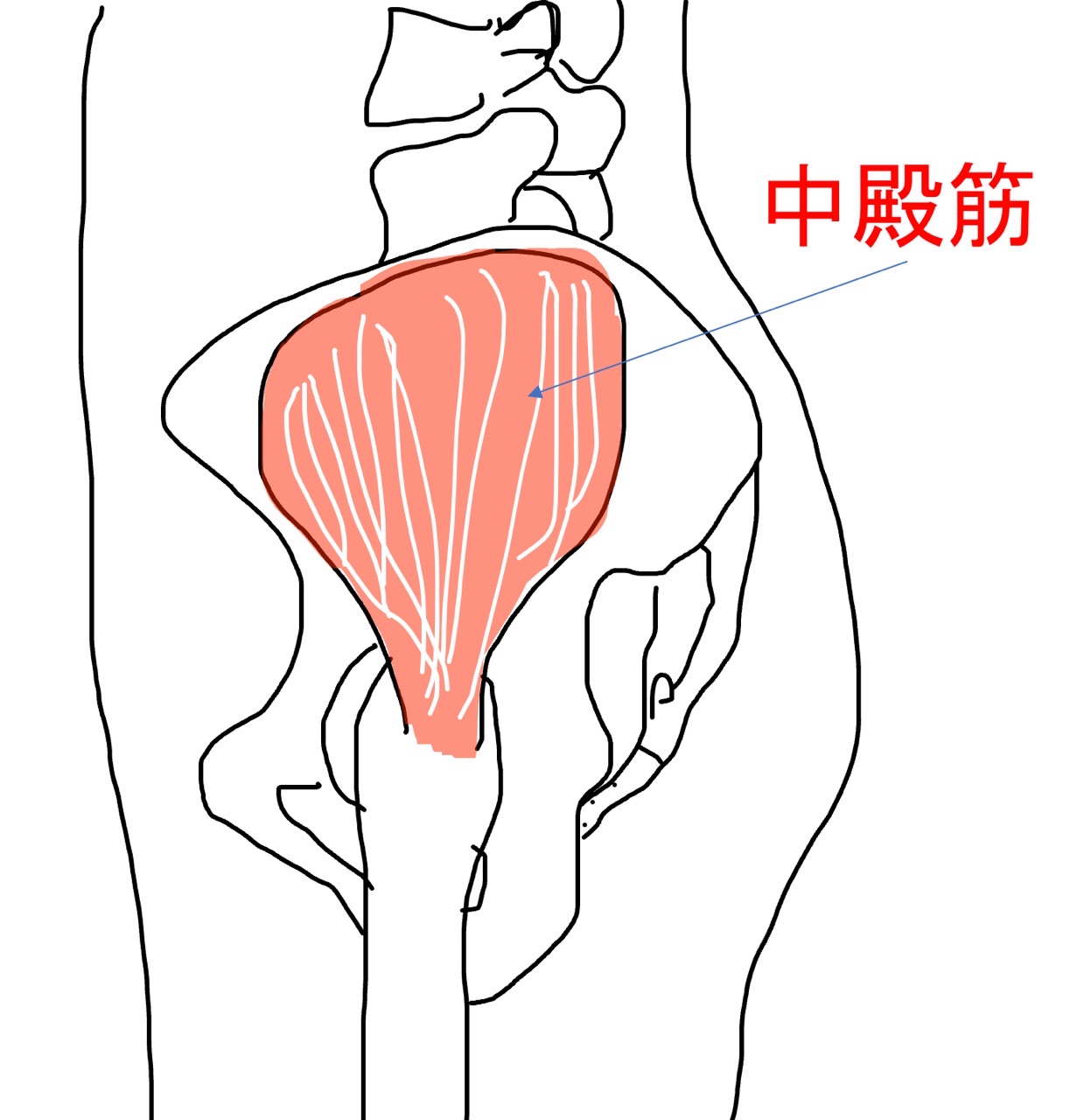

この方法では内転筋だけではなく中殿筋も強化できます。

イスに乗せた脚は中殿筋、イスの底に足を付けると内転筋に効きます。

やり方

- 下向きの腕は肩の真下に肘を置く(上記では右肘)

- 30秒を目安にキープ

- 姿勢が崩れる場合はフォームを保てる範囲内で

プランクの応用-その3

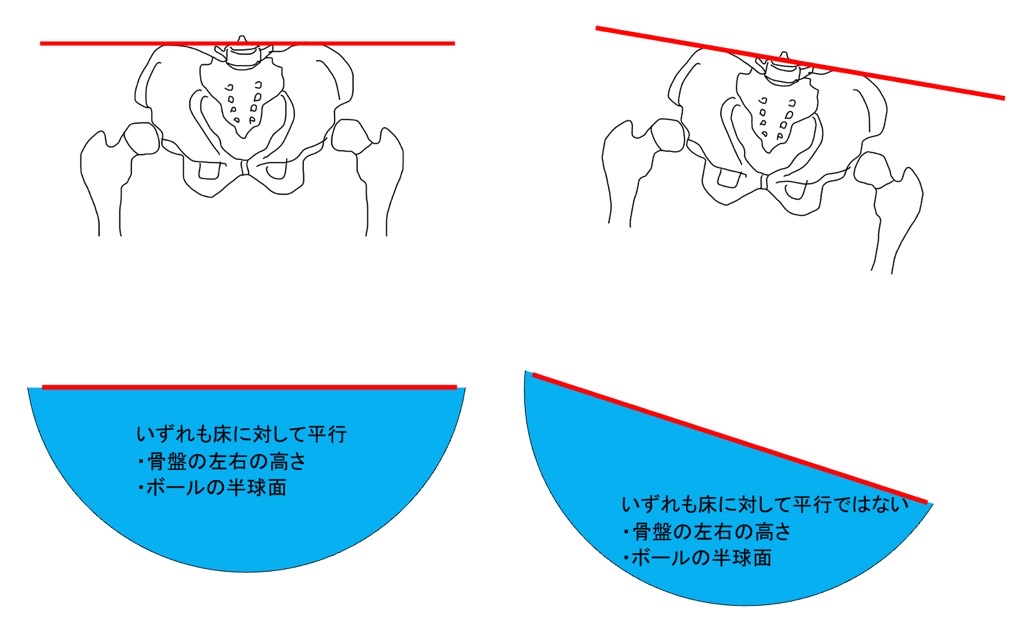

上記のような半円型のバランスボール

その平面部分に乗って姿勢をキープします。

やり方

- ボールの平面部分を床に平行にキープ

- 30秒を目安にキープ

- 姿勢が崩れる場合はフォームを保てる範囲内で

土台が不安定なのでボールの平面部分を床に平行にキープするだけで内転筋にはかなりの負荷がかかります。

理由は、

ボールの平面部分を床に平行にキープすれば骨盤の左右の高さも床に平行になり、

なおかつ、骨盤の左右の高さをキープするには左右の内転筋に力を入れることになるから。

このトレーニング法がおすすめなのはゴルフやテニスのプレーヤー。

なぜなら、ゴルフスイングではワイドスクワットのように両脚を広く外転させることはないから。

それよりも腰幅くらいのスタンスで骨盤の左右の高さを地面に平行にキープしながらインパクトでヘッドスピードを最大限に加速させる方が重要です。

また、テニスでもできる限り左右の骨盤の高さを地面に平行にキープしていた方が強い打球を返せます。

そのときに必要な筋肉の一つが内転筋。

ですから、

その上で骨盤の左右の高さを床に平行にキープしながら内転筋を強化する方がゴルフの競技特性に近いといえます。

※ゴルフやテニス以外にもスケートやダンスなどあらゆる競技に反映させやすいトレーニング法です。

トレーニングマシンは意味がない⁉︎

スポーツジムで内転筋を強化するには?と質問すればワイドスクワット以外にもヒップアダクションというトレーニングマシンを紹介されることがあります。

アダクション→内転

上記のようなマシンを使うことでも内転筋に力を入れることができます。

しかし、目的がなんであれケガなどしていないなら積極的な使用はすすめません。なぜなら、足部、膝、股関節に荷重していないトレーニング法だから。

荷重しないということは関節を支える機能をアップすることにはなりません。つまり、鍛えた内転筋の筋力が日常動作やスポーツ動作にフィードバックされにくい。

それにそもそもトレーニングマシンは手術後に低下した筋肉の機能を回復させることを目的に開発された歴史があります。近年では、スクワットなどメインのトレーニング後に補助的に行うやり方も考案されていますが、トレーニングマシンがメインになるのとは話しが別です。

まとめ

内転筋を強化する最も効率的な方法がワイドスクワットであることは間違いありません。

ただし、それはフォームの崩れが起こらないのが前提です。

内転筋の柔軟性が低いなどワイドスクワットのフォームに問題がある人はまずはオーソドックスなスクワットのやり方に集中するかプランクのやり方を工夫するなど他のアプローチも選択肢に入れましょう。

吉祥寺のパーソナルトレーニングジム

導[MICHIBIKI]ストレッチ&エクササイズ

筆者の紹介

名前:SHIN

トレーニング指導歴15年

主な経歴

- MLBテキサスレンジャーズのインターンシップを経験

- 総合格闘技UFCの選手に帯同し、アメリカ遠征を経験

- 拓殖大学硬式野球部コンディショニングコーチ経験

- 帝京高校硬式野球部コンディショニングコーチ経験

- 富士重工硬式野球部コンディショニングコーチ経験

Xその1(自重とウエイトいいとこどりフィットネス!)

※フィットネス情報を毎日発信しています!

Xその2(50才までに始めたいインナーマッスル中心トレ!)

※インナーマッスル中心に美容に役立つ情報を毎日発信!

Xその3(スクワットおたくのチャンネル)

※ヒップアップから筋肥大まで幅広い情報を毎日発信!