代表的な2つのストレッチ法

静的ストレッチ

静的ストレッチはその名の通り反動をつけずに、必要な姿勢をキープしたまま一定の時間のばす最も一般的なストレッチ法です。

静的ストレッチの主な効果は

- 筋肉の柔軟性アップ

- 血流の改善

- 自律神経の調整

それにより得られるメリットは

- 関節可動域の拡大

- むくみの改善

- リラクゼーション

さらに、ストレッチ中に腹式呼吸を取り入れることで副交感神経が優位に働きます。

それにより筋肉がリラックスするので硬くなった筋肉でも無理なく伸ばすことができます。

気になる伸ばす時間ですが、

最大30秒

30秒以上伸ばしても得られる柔軟性に大きな差はないといわれています。

そんなに硬くないと感じる場合は10〜15秒に短縮してもOK。

さらに、左右で柔軟性に差があれば硬い方を優先的に伸ばしましょう。

動的ストレッチ

動的ストレッチはその名の通り動きながら行うストレッチ法です。

動的ストレッチも静的ストレッチ同様に以下の効果があります。

- 筋肉の柔軟性アップ

- 血流の改善

- 自律神経の調整

それにより得られるメリットは

- 関節可動域の拡大

- 筋温のアップ

- 高揚感のアップ

静的ストレッチと決定的に違うのは自律神経の調整に現れます。

静的ストレッチの場合は副交感神経が優位になるのに対し、動的ストレッチでは交感神経が優位に働きます。

両者の違いは、

- 副交感神経が優位→食後、就寝中など心身ともにリラックスした状態

- 交感神経が優位→気分が高揚してハイテンションな状態、興奮した状態

当然、運動中に必要なのは後者。

動的ストレッチに交感神経を優位に働かせる側面があるのは重要な点です。

ですから、動的ストレッチはこれから活動するための準備として適しています。

さらに、動的ストレッチは以下の2つに分けられます。

- ダイナミックストレッチ

- バリスティックストレッチ

動的ストレッチを正しく理解しよう

ダイナミックストレッチの理論

まずダイナミックストレッチのやり方は、

- 主働筋に力を入れる

- 相反神経支配により拮抗筋が緩む

- 緩んだ筋肉(拮抗筋)を一定のリズムで伸ばす

上記の流れ通りに行えばダイナミックストレッチは完璧です。

しかし、ここで問題になるのが

主働筋、拮抗筋、相反神経支配

この3つの言葉です。

これらの意味を知らないとダイナミックストレッチを適切に行うことはできません。

特に難しいことではないのでこれを機に覚えておきましょう。

主働筋、拮抗筋は互いに逆の作用をする筋肉のこと

例えば、膝を伸ばすと大腿四頭筋(主働筋)が収縮する一方、膝を曲げる作用のあるハムストリングス(拮抗筋)は緊張が緩みます。ハムストリングスの緊張が緩めば膝を曲げる力は働かないのでスムーズに膝を伸ばすことができます。

逆も同様で、膝を曲げるときにハムストリングス(主働筋)が収縮しますが、このときに膝を伸ばす作用のある大腿四頭筋(拮抗筋)は緊張が緩むのでスムーズに膝を曲げることができます。

これは肘の曲げ伸ばしや体幹の曲げ伸ばしでも同じこと

とにかく作用が真逆の筋肉同士の間に成り立つ関係です。

#ダイナミックストレッチ とは相反神経支配を利用したストレッチです。#相反神経支配 とは主働筋を収縮させることで拮抗筋が緩む現象。

緩んだ方が伸びやすくなるのでストレッチしやすくなります。 https://t.co/sXa6WgM6Xs

— 自体重にこだわりフィットネス! (@8Fourth) September 8, 2023

バリスティックストレッチの理論

ダイナミックストレッチでは動作を一定のリズムで行う必要がありましたが、バリスティックストレッチは徐々に動作のスピードを上げていきます。

徐々にスピードを上げていくことで反動を利用しやすくなります。

さらにダイナミックストレッチでは相反神経支配を利用するので必ず筋肉の収縮を伴いましたが、バリスティックストレッチは脱力した状態で行います。

これは両者の決定的な違いになります。

つまり、バリスティックストレッチとは、脱力した状態で腕や脚を少しづつ動かし、徐々に可動域を広げていくストレッチ。

反動をつけながら動かすことで結果的に大きな可動域を得ることができます。

動的ストレッチの実践

ダイナミックストレッチの実践

ダイナミックストレッチの例として腸腰筋のストレッチを紹介します。

腸腰筋をダイナミックストレッチする場合は大殿筋を主働筋と考え、拮抗筋である腸腰筋の緊張を緩ませる必要があります。

そこでスクワット系トレーニングの一つスプリットスクワットというエクササイズを利用します。

スプリットスクワットとは上記の通り両脚を前後に開いてアップダウンを繰り返すエクササイズで、強化できる主な筋肉は前脚の大殿筋、大腿四頭筋。

一方、腸腰筋のダイナミックストレッチとしてこの動作を利用する場合は前脚ではなく後ろ脚に意識をもっていきます。

具体的にいうと、後ろ脚の大殿筋に力を入れながらダウンします。

大殿筋に力を入れるので相反神経支配によって拮抗する腸腰筋の緊張が緩みます。

そして、ダウンすることで腸腰筋がダイナミックストレッチされます。

例えば #腸腰筋 の #ダイナミックストレッチ なら、

作用が拮抗する #大殿筋 を収縮させ、

腸腰筋を緩ませます。そこで腸腰筋をストレッチすると効果的に伸ばせます。

やり方はコメ欄に続く

↓ https://t.co/TDtJjF893h— 自体重にこだわりフィットネス! (@8Fourth) September 8, 2023

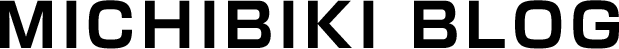

バリスティックストレッチの実践

上記は股関節の屈曲と伸展の可動域を広げる場合のバリスティックストレッチの具体例になります。

動かしている脚には力を入れずに少しづつ可動域を広げていくように動かしていきます。

可動域が広がるに連れて反動を利用していきます。

静的ストレッチと動的ストレッチの使い分け

静的ストレッチがベストなタイミング

結論からいえば、リラックスしたいときに行うのがベストな選択です。

具体例をあげれば、

- 運動後

- 就寝前

- 疲れを感じたときなど

動的ストレッチがベストなタイミング

動的ストレッチが最適なのはこれからアクティブに活動するというタイミング。

スポーツ前のウォーミングアップは典型的ですがそれ以外にも

- 就業前や会議前など適度な高揚感がほしいとき

- 朝からアクティブに活動したいときなど

個々によってアクティブな意味は違うのでそれに応じて利用できます。

ただしダイナミックに行うかバリスティックに行うかは注意しましょう。

- ダイナミックストレッチ→筋肉を収縮させ、動きをコントロールしながら

- バリスティックストレッチ→脱力した状態で反動を使って徐々に大きく

なぜなら、バリスティックストレッチでは上記の通り脱力と反動がセットになるので不慣れな人や極度に筋肉が疲労したタイミングで行うと筋肉や関節への負担が大きくなってケガのリスクが高くなります。

アスリートの場合は競技特性に応じて関節可動域を最大限に動かしながら行うべきだし、ほとんどのスポーツには反動の要素が含まれます。

ですから、ダイナミックストレッチに留まらずバリスティックストレッチまで行う方がベストだといえます。

しかし、一般の人が関節可動域を最大限に使ってストレッチをする必要性はほぼありません。

ですから、一部のアスリート並みに運動している人を除いて、必ずしもバリスティックストレッチまで行う必要はないでしょう。

よって、おおまかな目安としては

- ダイナミックストレッチ→個人の特性に合わせれば誰でも可

- バリスティックストレッチ→アスリート向き

というイメージで覚えておくとよいでしょう。

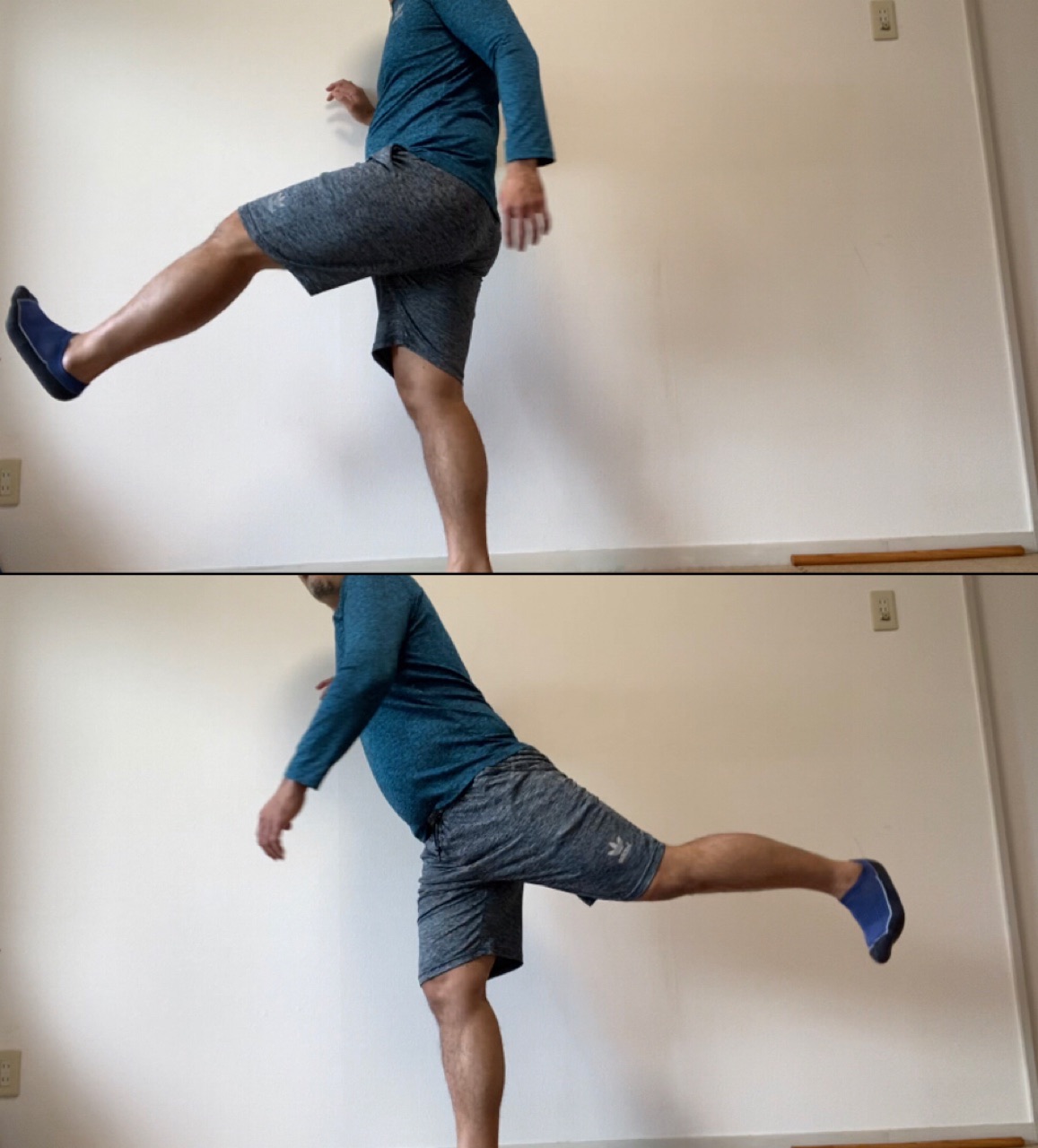

静的ストレッチと動的ストレッチの代表例

代表的な静的ストレッチの例

上記の写真で伸ばしているパーツは左からふくらはぎ、ハムストリングス、大腿四頭筋です。

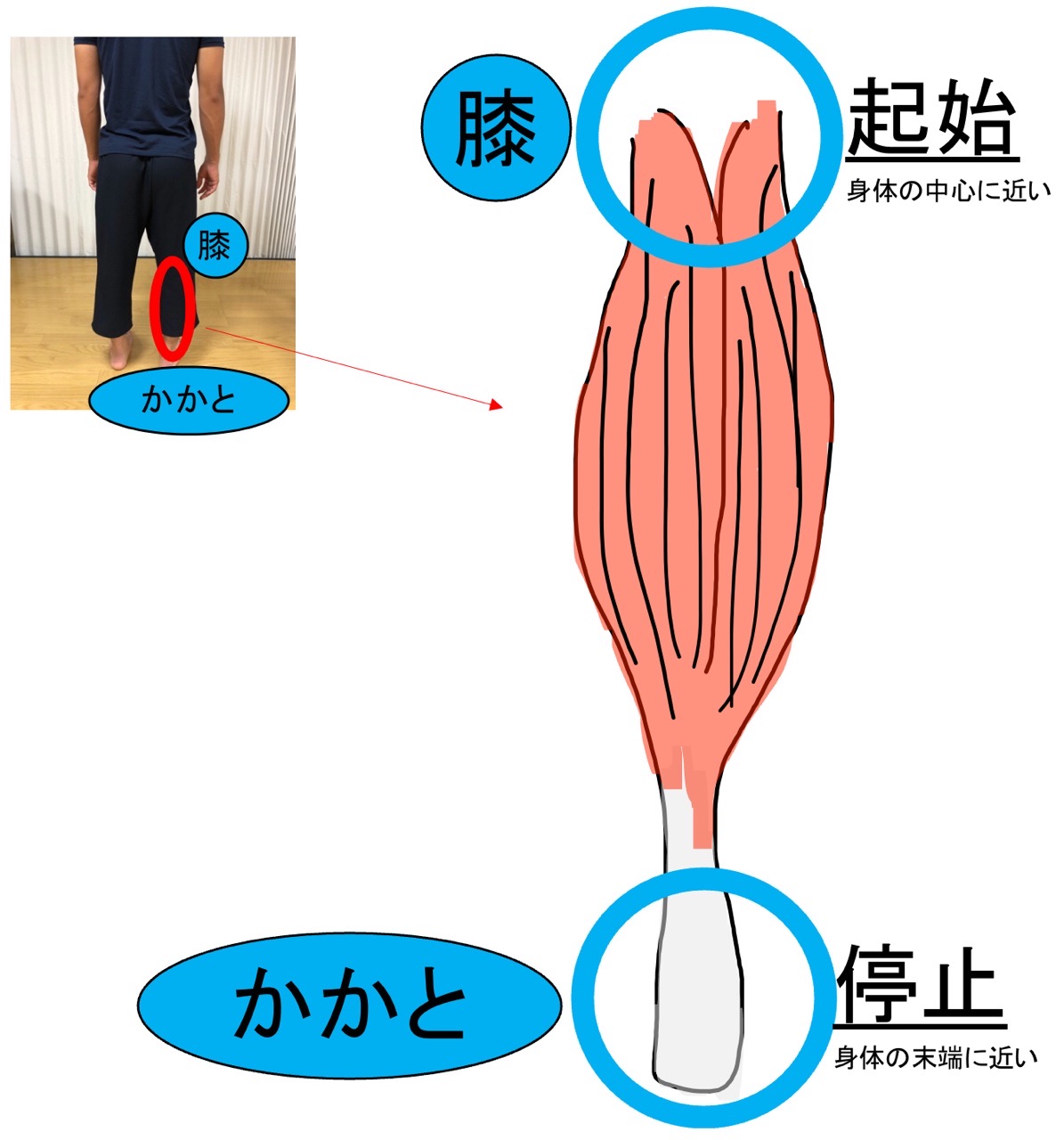

伸ばす際は筋肉の起始と停止を意識すると効果的です。

- 起始・・・身体の中心に近い側

- 停止・・・身体の末端に近い側

以下はふくらはぎの腓腹筋を例にした起始と停止です。

静的ストレッチで伸ばす時間は最大30秒です。

代表的なダイナミックストレッチの例

ハムストリングス

手順

- お尻を膝の高さまで下ろしてしゃがむ

- つま先を両手でつかむ

- 大腿四頭筋の力を意識しながら膝を伸ばしていく

注意点

- かかとを浮かさないように行う

- 必ずしも膝を伸ばしきらなくてもよい

- 動作中はつま先を離さない

- 動作をコントロールして一定のスピードで行う

僧帽筋上部

手順

- 両腕を真上に伸ばす

- 両腕を曲げながら真下に動かす

注意点

- 左右の手のひらを向かい合わせて行う

- 両腕を身体の真横で動かす

- 動作をコントロールして一定のスピードで行う

ワンポイント・アドバイス!

代表的なバリスティックストレッチの例

股関節の屈曲と伸展の可動域を広げる

手順

- 片足を床から浮かす

- 浮かした方の脚を前後に動かす

注意点

- 片足立ちが不安定なら、片手を壁に付けて行う

- 徐々に脚を大きく動かしていく

- 伸長反射が起きるほど動かさない

肩甲骨の内転の可動域を広げる

手順

- 両足を腰幅に開いて上半身を前傾させる

- 鳥が羽ばたくように両腕を動かす

注意点

- 前傾姿勢は股関節の屈曲可動域を十分に使う

- 身体の横で両腕を徐々に大きく動かす

- 伸長反射が起きるほど動かさない

最後に

ストレッチを行う上で最大限、注意するべきポイント

それは伸張反射です。

伸張反射とは以下

簡単にいうと、現状のコンディションを超えるほど大きな負荷やスピードでストレッチを行うと伸張反射が起こるので気をつけましょう。

という意味です。

特にバリスティックストレッチでは反動を利用することから静的ストレッチやダイナミックストレッチよりも伸張反射が起こりやすくなります。

もちろん静的ストレッチやダイナミックストレッチでも伸張反射には十分に注意してください。

吉祥寺のパーソナルトレーニングジム

導[MICHIBIKI]ストレッチ&エクササイズ

筆者の紹介

名前:SHIN

- トレーニング指導歴15年

- のべ5,000人以上に指導

主な経歴

- Texasレンジャーズにてインターンシップ

- 総合格闘技UFCの選手に帯同し、アメリカ遠征

- 拓殖大学硬式野球部コンディショニングコーチ

- 帝京高校硬式野球部コンディショニングコーチ

- 富士重工硬式野球部コンディショニングコーチ

- モデル、俳優などへのパーソナルトレーニング

Twitterその1(自体重にこだわりフィットネス!)

※フィットネス情報を毎日発信しています!

Twitterその2(50才までに始めたいインナーマッスル中心トレ!)

※インナーマッスル中心に美容に役立つ情報を毎日発信!

Twitterその3(スクワットおたくのチャンネル)

※ヒップアップから筋肥大まで幅広い情報を毎日発信!